第6回サイエンス・コモンズ セミナー「戦争の記憶と文学のことば」を1月29日(水)、中央キャンパス研究所棟1階サイエンス・コモンズにて開催しました。本学教職員・大学院生と学外から合計24名の参加(対面14名、オンライン10名)がありました。

「サイエンス・コモンズ セミナー」では、様々な専門家によるご自身の研究に関するプレゼンテーションをきっかけに、異なる分野の研究者同士が交流し、架橋横断的な共同研究につながる場となることを目指しています。

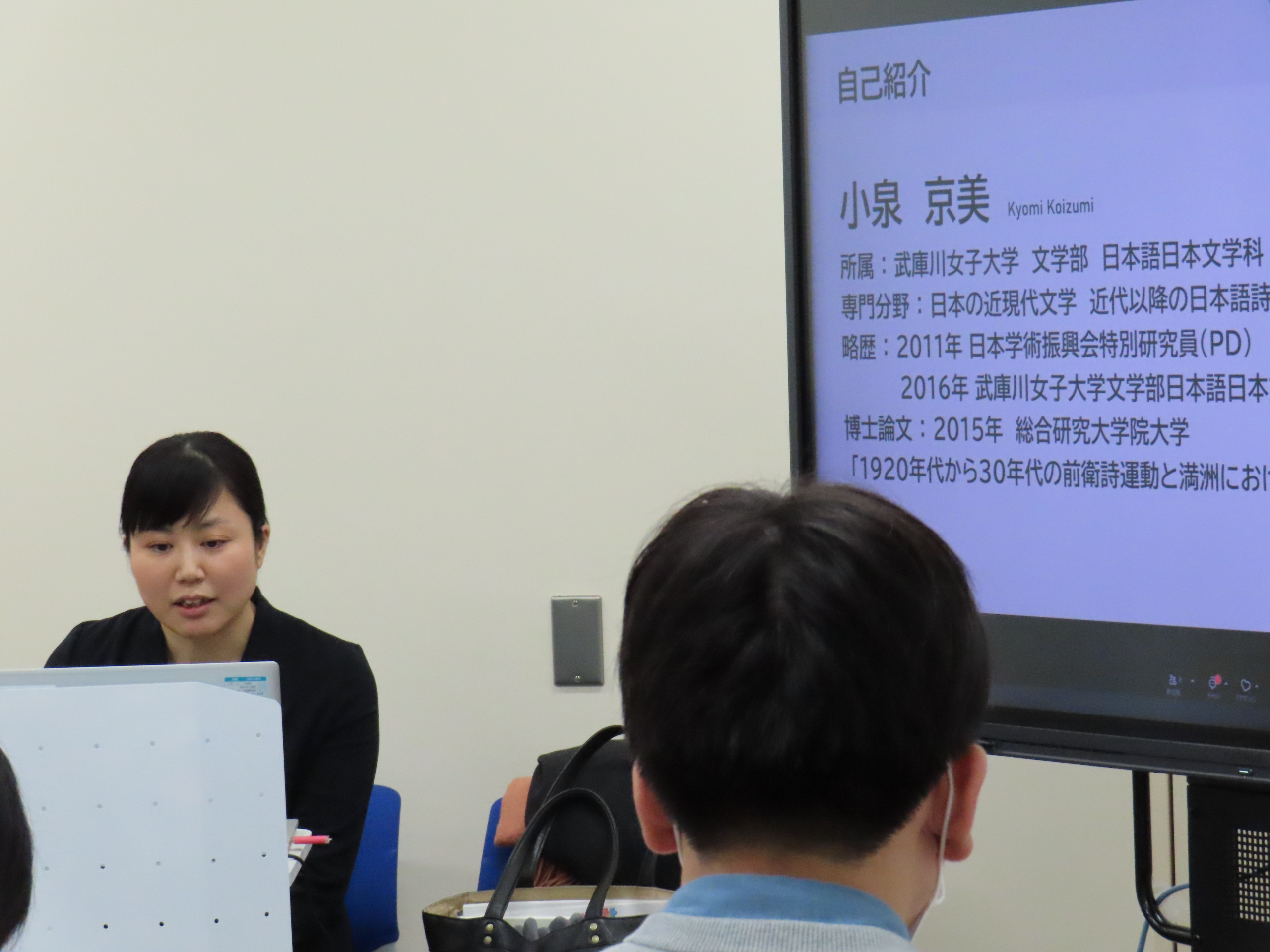

第6回は、文学部日本語日本文学科の小泉京美講師にご登壇いただき「戦争の記憶と文学のことば」と題してレクチャーしていただきました。

20世紀にアウシュビッツ後の詩の限界や言葉の無力さが議論されたことや、21世紀に国際情勢に対する文学の役割と詩の可能性が探求されたことが説明されました。次に、第二次世界大戦後の日本語詩に焦点を当て、戦後の詩人たちが直面した言語の限界と沈黙の詩学が紹介されました。最後に、生の分有とことばの恢復について、他者の死や生を分かち合うことの重要性と、言葉の力が強調されました。

このセミナーをとおして参加者は、文学がどのようにして戦争の記憶を扱い、言葉の限界を超えて人々の生を支えるかを探求することとなりました。

【参加者の感想】

・幸いにも自分は戦争や自然災害による大きな被害を経験したことはありません。身近な人を失う悲しみもまだ知りません。今回テーマを拝見した際、興味はありましたが、失礼ながら自分に関連しない別分野の話ぐらいに思っていました。しかしながら、今回のお話を通して、いつか来るかもしれない“極限状態“や“沈黙と哀悼“について知り、自分にとって身近な話であることを感じました。

・私は戦時下や占領期の「検閲」について研究していますが、権力によって見えなくされた文字や聴こえなくされた声といった「消えてしまった言葉」をどのように感じ取れば良いか、苦心しています。先生のお話のテーマであった「沈黙」から、そういった不可視の言葉に対する向き合い方を教えていただきました。今後の研究の指針にしたいと思います。

・小泉先生のお話から文学は自己を自己として確立させるものでありながら、自己と他者を国や時代など様々な違いを超えて結びつけるものでもあると感じました。文学は人間を人間たらしめる存在であり、先人たちが積み重ねてきた文学を失くすことは、人間らしさを失くすことだと考えます。しかし、これを逆の視点から捉えると、文学に価値を見出すことは、人間に価値を見出すことだと思います。国や宗教やジェンダーなど属性による対立が絶えない社会ですが、人間という存在を属性に関わらず価値のある存在として肯定することが、文学を研究することの意義であると考えました。

\第6回サイエンス・コモンズ セミナーのご案内/

| 日時 | 2025年2月26日(水)17:30~19:30 |

|---|---|

| 場所 | 中央キャンパス 研究棟(Ⅰ)1F サイエンス・コモンズ |

| 詳細 | 第7回 サイエンス・コモンズ セミナーのご案内 – サイエンス・コモンズ Science Commons |